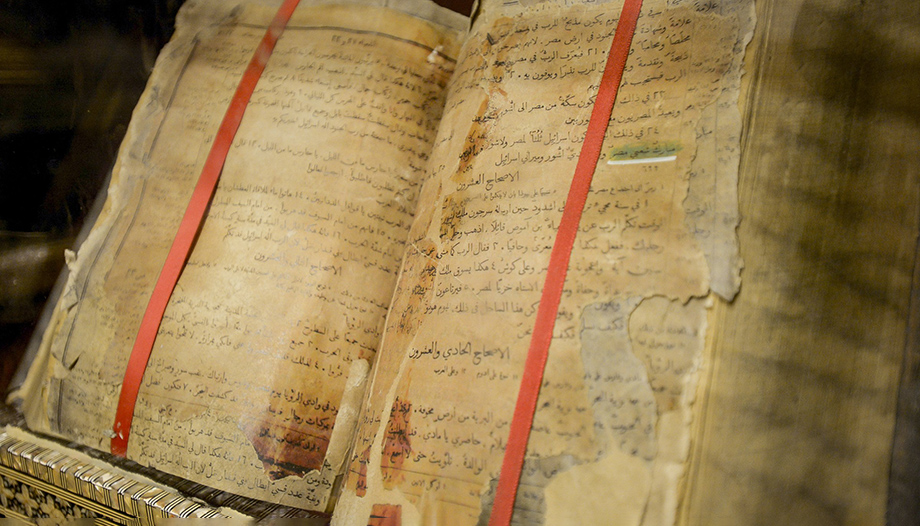

El cristianismo, aunque nació con un libro en la cuna —la imagen viene de Lutero para quien la Biblia era el pesebre donde depositaron a Jesús—, no es una religión de libro sino una religión de tradición y escritura. También lo era el judaísmo, sobre todo, antes de la destrucción del Templo. Esta nota es clara cuando se habla de religiones comparadas (M. Finkelberg & G. Stroumsa, Homero, la Biblia y más allá: cánones literarios y religiosos en el mundo antiguo).

Sin embargo, una sucesión de factores —más prácticos que teóricos— han originado cierta confusión. Los teóricos de la memoria colectiva (J. Assmann) señalan que 120 años después de un acontecimiento fundador, la memoria comunicativa de una comunidad se encarna en una memoria cultural, donde unos artefactos culturales crean la cohesión entre el pasado y el presente.

Ahora bien, las comunidades religiosas o culturales que sobreviven al tiempo se caracterizan por priorizar la conectividad textual sobre la conectividad ritual.

Esto es más o menos lo que ocurre a principios del siglo III en la Iglesia, cuando la teología se concibe como un comentario a la Escritura. Más tarde, con la aparición del islam, una religión de libro desde su origen, y el desarrollo del judaísmo como religión sin Templo, se asimiló la idea de religiones de revelación con religiones de libro: con ello se colocaba al cristianismo, religión de revelación, en un lugar que no era el suyo: religión de libro.

En un tercer momento, Lutero y los padres de la Reforma, con la reducción de la idea de tradición a meras costumbres de la Iglesia (consuetudines ecclesiae), rechazaron el principio de la Tradición en favor de la Sola Scriptura.

Finalmente, la Ilustración con su desconfianza de la tradición solo aceptó una interpretación de la Escritura que fuera crítica, también y, sobre todo, con la tradición.

En las comunidades de la Reforma, la sucesión de estos factores desembocó las más de las veces en una doble dirección a la hora de interpretar de la Escritura: o bien el mensaje se disolvía en el secularismo propuesto por la crítica, o bien se prescinde de la crítica y se acaba en el fundamentalismo.

La Tradición en la Iglesia católica

En la Iglesia católica, en cambio, el planteamiento fue distinto. Desde Trento, se refería a las tradiciones apostólicas -las de los tiempos apostólicos, no las costumbres de la Iglesia- como inspiradas (dictatae) por el Espíritu Santo, y transmitidas luego a la Iglesia. Por eso, la Iglesia recibía y veneraba con igual afecto y reverencia (pari pietatis affectu ac reverentia) tanto los libros sagrados como aquellas otras tradiciones.

Más tarde, el Concilio Vaticano II clarificó un tanto las relaciones entre la Escritura y la Tradición. Afirmaba primero que los apóstoles transmitieron la palabra de Dios mediante la Escritura y las tradiciones -la Tradición se concibe así como constitutiva, no meramente interpretativa, como ocurre en las confesiones protestantes-, pero señalaba también que, por la inspiración, la Escritura transmitía la palabra de Dios siendo palabra (locutio) de Dios.

La Tradición, en cambio, es meramente transmisora de la palabra de Dios (cfr. Dei Verbum 9). Lo proponía también desde otra perspectiva: “La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que el mismo Cuerpo del Señor[…]. Siempre las ha considerado y considera, juntamente con la Sagrada Tradición (una cum Sacra Traditione), como la regla suprema de su fe, puesto que, inspiradas por Dios y escritas de una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios” (Dei Verbum 21).

No hay que perder de vista aquí que el sujeto de las frases es la Sagrada Escritura. Pero en la Iglesia, la Escritura siempre ha ido acompañada y protegida por la Tradición. Este aspecto ha sido asumido, al menos en parte, por los pensadores protestantes que, en el diálogo ecuménico, se sirven de la expresión Sola Scriptura numquam sola: el principio de la Sola Scriptura se refiere en la lógica protestante al valor de la Escritura, no a su realidad histórica que es ciertamente nunquam sola. Se puede afirmar por tanto que las posiciones católica y protestante se han acercado. Sin embargo, el núcleo de la cuestión sigue estando en las relaciones intrínsecas entre la Escritura y las tradiciones dentro de la Tradición apostólica, es decir, aquella que entregada por los apóstoles a sus sucesores vivimos todavía en la Iglesia.

Tradición apostólica

Se ha hecho notar muchas veces que Jesucristo no envió a los apóstoles a escribir, sino a predicar.

Ciertamente, los apóstoles, como antes Jesucristo, se servían del Antiguo Testamento, es decir, de las Escrituras de Israel. Entendían estos textos como expresión de las promesas de Dios -y, en este sentido, también como profecía o anuncio- que se habían cumplido en Jesucristo. También expresaban la instrucción (torá) de Dios a su pueblo, así como la alianza (disposición, testamento) que Jesús lleva a plenitud.

Los textos del Nuevo Testamento, por su parte, no tuvieron fueron una continuación o una imitación de los textos de Israel. Ninguno de ellos se presenta, tampoco, como un compendio de la Nueva Alianza. Todos nacieron como expresiones parciales -y, en algún caso, circunstanciales- del Evangelio predicado por los apóstoles.

En todo caso, en la generación que siguió a la de los apóstoles -lo mismo que antes en san Pablo, cuando distinguía entre el mandato del Señor y el suyo propio (1 Co 7, 10-12)-, el principio de autoridad estaba en las palabras del Señor; después, las palabras de los apóstoles y las palabras de la Escritura. Así se constata en los padres apostólicos, Clemente, Ignacio de Antioquía, Policarpo, etc., que mencionan indistintamente, como argumento de autoridad, palabras de Jesús, los apóstoles o las Escrituras.

Con todo, la forma textual de estas palabras no coincide casi nunca con la que conservamos en los textos canónicos: los textos funcionaban más como ayuda a la memoria de la proclamación oral que como textos sagrados.

Un cambio de actitud se observa en las últimas décadas del siglo II. Dos factores contribuyen a este cambio.

Por una parte, el cristianismo entra en contacto, y se contrasta, con cosmovisiones intelectuales desarrolladas; en concreto, con el platonismo medio -un platonismo bañado por un estoicismo moral- y con la gnosis del siglo II, que proponía una salvación por medio del conocimiento. Algunos maestros gnósticos vieron en el cristianismo -la expresión nace con Ignacio de Antioquía- una religión que podía ser concorde con su concepción del mundo. Basílides, a comienzos del siglo II, fue quizás el primero que entendió los escritos del Nuevo Testamento como textos fundantes para su enseñanza gnóstica, y otros como Valentín y Ptolomeo, ya en la segunda mitad del siglo II, eran agudos intérpretes de las Escrituras, a las que hacían coincidir con su sistema.

San Justino, contemporáneo, y quizás colega, de Valentín, ya señalaba que las enseñanzas de estos maestros disolvían al cristianismo dentro del gnosticismo y que, por tanto, sus fautores eran herejes —es Justino quien acuña la palabra con el sentido de desviación, pues antes solo significaba escuela o facción—, aunque sin proponer razones profundas. Por otra parte, a finales del siglo II, se había debilitado ya la idea de una tradición oral fiable: ya no existen —quizás san Ireneo sea la excepción— discípulos de los discípulos de los apóstoles. Cuando ocurre eso en una comunidad cultural o religiosa, como se ha advertido, las comunidades establecen artefactos que preservan una determinada memoria cultural o religiosa y el artefacto de conectividad por excelencia es la escritura.

La gran Iglesia, mirando de reojo a los herejes de corte gnóstico, tomó tres decisiones que juntas preservaban su identidad. Benedicto XVI (cfr. Discurso en el encuentro ecuménico, 19-08-2005) se refirió a ellas más de una vez: en primer lugar, establecer el canon, donde Antiguo y Nuevo Testamento forman una sola Escritura; en segundo lugar, formular la idea de la sucesión apostólica, que toma el lugar del testigo; finalmente, proponer “la regla de la fe” como criterio de interpretación de la Escritura.

La importancia de san Ireneo

Aunque esta formulación se puede descubrir en bastantes teólogos del momento —Clemente de Alejandría, Orígenes, Hipólito, Tertuliano—, en vísperas del 1900 aniversario de su nacimiento, casi es obligado mirar a san Ireneo para descubrir la modernidad de su pensamiento.

Su obra más importante, Desenmascaramiento y refutación de la pretendida pero falsa gnosis, conocida popularmente como Contra las herejías, atiende a todo lo señalado hasta ahora. Tras unos prolegómenos, comienza así: “La Iglesia, extendida por el orbe del universo hasta los confines de la tierra, recibió de los Apóstoles y de sus discípulos la fe en un solo Dios Padre Soberano universal, que hizo… y en un solo Jesucristo Hijo de Dios, encarnado por nuestra salvación, y en el Espíritu Santo, que por los Profetas…”. San Ireneo sigue el texto con una fórmula que en otros lugares denomina la “regla [canon, en griego] de la fe [o de la verdad]”. Esta regla de la fe no tiene una forma fijada, puesto que, entregada por los apóstoles, se transmite en el Bautismo o en las catequesis bautismales siempre oralmente. Se refiere siempre a la confesión de las tres personas divinas y la obra de cada una de ellas.

Es reconocible en toda la Iglesia, que “con cuidado la custodia, […] y la predica, enseña y transmite […]. Las iglesias de la Germania no creen de manera diversa ni transmiten otra doctrina diferente de la que predican las de Iberia” (ibíd. 1, 10, 2). Por eso, lo mismo que la Tradición apostólica, es pública: “está presente en cada Iglesia para que la perciban los que de verdad quieren verla” (ibíd. 3, 2, 3), al contrario que la gnóstica, que es secreta y reservada a los iniciados.

Es más, la regla podría ser suficiente, pues “muchos pueblos bárbaros dan su asentimiento a esta ordenación, y creen en Cristo, sin papel ni tinta […], con cuidado guardan la vieja Tradición, creyendo en un solo Dios [sigue otra confesión trinitaria, expresión de la regla de la fe]” (ibid. 3, 4, 1-2).

Con todo, la Iglesia tiene una colección de Escrituras: “La verdadera gnosis es la doctrina de los Apóstoles, la antigua estructura de la Iglesia en todo el mundo, y lo típico del Cuerpo de Cristo, formado por la sucesión de los obispos, a quienes [los Apóstoles] encomendaron las iglesias de cada lugar. Así nos llega sin ficción la custodia de las Escrituras en su totalidad, sin quitar ni añadir cosa alguna, su lectura sin fraude, la exposición legítima y llena de afecto según las mismas Escrituras, sin peligro y sin blasfemia” (ibíd. 4, 33, 8).

Es en el último punto donde conviene fijar la atención. La regla (canon) de la fe es quien interpreta la Escrituras correctamente (ibíd. 1, 9, 4), porque coincide con ellas ya que las Escrituras mismas explican la regla de la fe (ibíd. 2, 27, 2) y la regla de la fe se puede desplegar con las Escrituras, como hace san Ireneo en su tratado Demostración (Epideixis) de la predicación apostólica.

Esta compenetración entre la regla de la fe y las Escrituras explica bien otros aspectos. Primero, cada una de las Escrituras se interpreta correctamente a través de la otras Escrituras. Segundo: con el tiempo, la palabra “regla/canon”, se acaba por aplicar primeramente al canon de las Escrituras, que es también así regla de la fe.

Profesor de Nuevo Testamento y de Hermenéutica Bíblica, Universidad de Navarra.