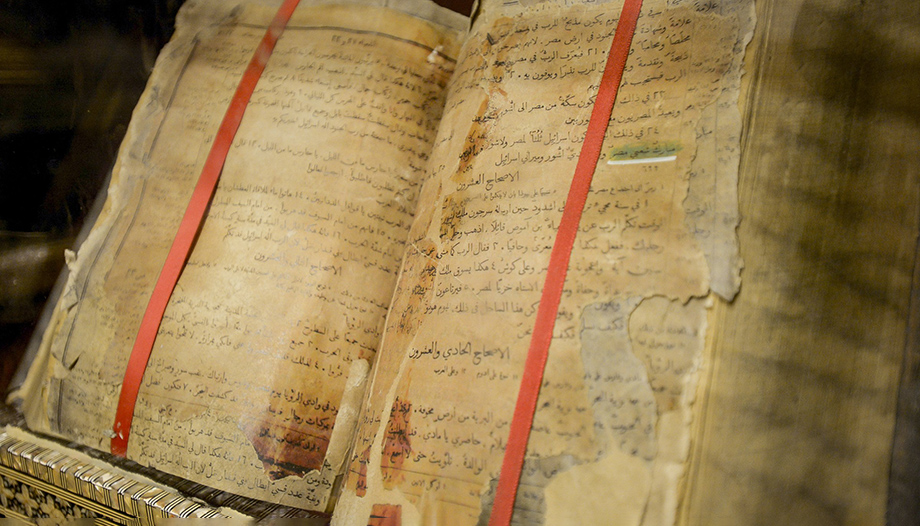

Il cristianesimo, pur essendo nato con un libro nella culla - l'immagine viene da Lutero per il quale la Bibbia era la mangiatoia in cui era stato deposto Gesù - non è un libro religione ma una religione della tradizione e delle scritture. Lo era anche il giudaismo, soprattutto prima della distruzione del Tempio. Questa nota è chiara quando si parla di religioni comparate. (M. Finkelberg & G. Stroumsa, Omero, la Bibbia e oltre: canoni letterari e religiosi nel mondo antico)..

Tuttavia, una serie di fattori - più pratici che teorici - hanno generato una certa confusione. I teorici della memoria collettiva (J. Assmann) sottolineano che 120 anni dopo un evento fondativo, la memoria comunicativa di una comunità è incarnata in una memoria culturale, dove gli artefatti culturali creano coesione tra passato e presente.

Tuttavia, le comunità religiose o culturali che sopravvivono nel tempo sono caratterizzate dalla priorità della connettività testuale rispetto a quella rituale.

Questo è più o meno ciò che accadde all'inizio del III secolo nella Chiesa, quando la teologia era concepita come un commento alle Scritture. In seguito, con l'emergere dell'Islam, religione del libro fin dalle sue origini, e lo sviluppo del giudaismo come religione senza Tempio, l'idea di religioni della rivelazione fu assimilata alle religioni del libro: il cristianesimo, religione della rivelazione, fu così collocato in un posto che non gli era proprio: una religione del libro.

In terzo luogo, Lutero e i padri della Riforma, con la loro riduzione dell'idea di tradizione a mera consuetudine ecclesiastica, hanno fatto sì che il concetto di tradizione si trasformasse in un'idea di tradizione. (consuetudines ecclesiae)rifiutato il principio della Tradizione a favore di quello della Sola Scriptura.

Infine, l'Illuminismo, con la sua sfiducia nella tradizione, accettava solo un'interpretazione delle Scritture che fosse critica anche e soprattutto nei confronti della tradizione.

Nelle comunità della Riforma, il susseguirsi di questi fattori ha spesso portato a una duplice interpretazione della Scrittura: o il messaggio si è dissolto nel secolarismo proposto dai critici, o i critici sono stati eliminati e il messaggio è finito nel fondamentalismo.

La tradizione nella Chiesa cattolica

Nella Chiesa cattolica, invece, l'approccio era diverso. A partire da Trento, si è fatto riferimento alla tradizioni apostoliche -quelle dei tempi apostolici, non le usanze della Chiesa- come ispirate (dictatae) dallo Spirito Santo e poi trasmessa alla Chiesa. Pertanto, la Chiesa ha ricevuto e venerato con uguale affetto e riverenza (pari pietatis affectu ac reverentia) sia i libri sacri che le altre tradizioni.

In seguito, il Concilio Vaticano II ha chiarito in qualche modo il rapporto tra Scrittura e Tradizione. In primo luogo ha affermato che gli apostoli hanno trasmesso la parola di Dio attraverso la Scrittura e le tradizioni - la Tradizione è quindi concepita come costitutiva e non solo interpretativa, come avviene nelle confessioni protestanti - ma ha anche sottolineato che, attraverso l'ispirazione, la Scrittura ha trasmesso la parola di Dio essendo parola (locutio) di Dio.

La Tradizione, invece, è solo una trasmissione della Parola di Dio (cfr. Dei Verbum 9). Lo ha proposto anche da un'altra prospettiva: "La Chiesa ha sempre venerato le Sacre Scritture come Corpo del Signore stesso [...]. Le ha sempre considerate e le considera tuttora, insieme alla Sacra Tradizione (una cum Sacra Traditione), come regola suprema della loro fede, poiché, ispirate da Dio e scritte una volta per tutte, comunicano immutabilmente la parola di Dio stesso". (Dei Verbum 21).

Non bisogna perdere di vista che l'oggetto delle sentenze è la Sacra Scrittura. Ma nella Chiesa la Scrittura è sempre stata accompagnata e protetta dalla Tradizione. Questo aspetto è stato ripreso, almeno in parte, dai pensatori protestanti che, nel dialogo ecumenico, utilizzano l'espressione Sola Scriptura numquam solaIl principio di Sola Scriptura nella logica protestante si riferisce al valore della Scrittura, non alla sua realtà storica che è certamente nunquam sola. Si può quindi affermare che le posizioni cattoliche e protestanti si sono avvicinate. Tuttavia, il nocciolo della questione rimane il rapporto intrinseco tra la Scrittura e le tradizioni all'interno della Tradizione apostolica, cioè quella che è stata trasmessa dagli apostoli ai loro successori ed è ancora viva nella Chiesa.

Tradizione apostolica

È stato notato più volte che Gesù Cristo non ha mandato gli apostoli a scrivere, ma a predicare.

Certamente gli apostoli, come Gesù Cristo prima di loro, facevano uso dell'Antico Testamento, cioè delle Scritture di Israele. Essi intendevano questi testi come espressione delle promesse di Dio - e in questo senso anche come profezia o annuncio - che si erano realizzate in Gesù Cristo. Essi esprimevano anche l'istruzione (torah) di Dio al suo popolo, nonché l'alleanza (disposizione, testamento) che Gesù porta a compimento.

I testi del Nuovo Testamento, d'altra parte, non erano una continuazione o un'imitazione dei testi di Israele. Né si presentano come un compendio della Nuova Alleanza. Sono tutti nati come espressioni parziali - e, in alcuni casi, circostanziali - del Vangelo predicato dagli apostoli.

In ogni caso, nella generazione che seguì quella degli apostoli - proprio come prima in San Paolo, quando distingueva tra il comando del Signore e il proprio (1 Cor 7,10-12) - il principio dell'autorità era nelle parole del Signore, poi nelle parole degli apostoli e nelle parole della Scrittura. Questo si può vedere nei padri apostolici, Clemente, Ignazio di Antiochia, Policarpo, ecc. che citano alternativamente, come argomento di autorità, le parole di Gesù, degli apostoli o delle Scritture.

Tuttavia, la forma testuale di queste parole non coincide quasi mai con quella che abbiamo conservato nei testi canonici: i testi funzionavano più come ausilio alla memoria per la proclamazione orale che come testi sacri.

Negli ultimi decenni del secondo secolo si osserva un cambiamento di atteggiamento. Due fattori contribuiscono a questo cambiamento.

Da un lato, il cristianesimo entra in contatto e in contrasto con visioni del mondo intellettuali sviluppate; in particolare, con il medio platonismo - un platonismo immerso nello stoicismo morale - e con il gnosi del II secolo, che proponeva la salvezza attraverso la conoscenza. Alcuni maestri gnostici videro nel cristianesimo - espressione nata con Ignazio di Antiochia - una religione che poteva essere coerente con la loro visione del mondo. Basilide, all'inizio del II secolo, fu forse il primo a comprendere gli scritti del Nuovo Testamento come testi fondamentali per il suo insegnamento gnostico, e altri come Valentinus e Ptolemy, già nella seconda metà del II secolo, furono acuti interpreti delle Scritture, che allinearono al loro sistema.

Già san Giustino, contemporaneo e forse collega di Valentinus, sottolineava che gli insegnamenti di questi maestri dissolvevano il cristianesimo nello gnosticismo e che, quindi, i loro autori erano eretici - è Giustino a coniare il termine con il senso di deviazione, visto che prima significava solo scuola o fazione -, pur senza proporne le ragioni profonde. D'altra parte, alla fine del II secolo, l'idea di una tradizione orale affidabile si era già indebolita: non ci sono più discepoli dei discepoli dei discepoli degli apostoli - forse Sant'Ireneo fa eccezione. Quando questo accade in una comunità culturale o religiosa, come è stato notato, le comunità stabiliscono artefatti che conservano una certa memoria culturale o religiosa, e l'artefatto di connettività per eccellenza è la scrittura.

La grande Chiesa, guardando con sospetto gli eretici gnostici, prese tre decisioni che insieme preservarono la sua identità. Benedetto XVI (cfr. Discorso all'incontro ecumenico, 19.08.2005) vi ha fatto riferimento più di una volta: in primo luogo, stabilire il canone, in cui Antico e Nuovo Testamento formano un'unica Scrittura; in secondo luogo, formulare l'idea di successione apostolica, che prende il posto della testimonianza; infine, proporre "la regola della fede come criterio di interpretazione delle Scritture.

L'importanza di Sant'Ireneo

Sebbene questa formulazione si ritrovi in molti teologi del tempo - Clemente di Alessandria, Origene, Ippolito, Tertulliano - alla vigilia del 1900° anniversario della sua nascita, è quasi obbligatorio guardare a Sant'Ireneo per scoprire la modernità del suo pensiero.

La sua opera più importante, Smentita e confutazione della finta ma falsa gnosipopolarmente conosciuto come Contro le eresie, tiene conto di tutto ciò che è stato detto finora. Dopo alcune premesse, inizia come segue: "La Chiesa, diffusa in tutto l'universo fino ai confini della terra, ha ricevuto dagli Apostoli e dai loro discepoli la fede in un solo Dio Padre, Sovrano universale, che ha fatto... e in un solo Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato per la nostra salvezza, e nello Spirito Santo, che per mezzo dei Profeti...".. Sant'Ireneo fa seguire al testo una formula che altrove chiama la "regola [canone, in greco] di fede [o della verità]". Questa regola di fede non ha una forma fissa, poiché, tramandata dagli apostoli, viene sempre trasmessa oralmente al momento del battesimo o nelle catechesi battesimali. Si riferisce sempre alla confessione delle tre persone divine e all'opera di ciascuna di esse.

È riconoscibile in tutta la Chiesa, che "...] e la predica, la insegna e la trasmette [...]. Le chiese della Germania non credono diversamente, né trasmettono una dottrina diversa da quella predicata da quelle dell'Iberia". (ibid. 1, 10, 2). Pertanto, come la Tradizione apostolica, è pubblica: "è presente in ogni Chiesa per essere percepito da chi vuole veramente vederlo". (ibid. 3, 2, 3), a differenza dello gnostico, che è segreto e riservato agli iniziati.

Inoltre, la regola potrebbe essere sufficiente, in quanto "molti popoli barbari danno il loro assenso a questa ordinazione, e credono in Cristo, senza carta né inchiostro [...], conservando con cura l'antica Tradizione, credendo in un solo Dio. [segue un'altra confessione trinitaria, espressione della regola di fede]" (ibid. 3, 4, 1-2).

Eppure la Chiesa ha una raccolta di Scritture: "La vera gnosi è la dottrina degli Apostoli, l'antica struttura della Chiesa in tutto il mondo e ciò che è tipico del Corpo di Cristo, formato dalla successione dei vescovi, ai quali la Chiesa ha dato il proprio nome. [gli Apostoli] affidata alle chiese di ogni luogo. Così ci giunge senza finzione la custodia delle Scritture nella loro interezza, senza togliere o aggiungere nulla, la loro lettura senza frode, la loro legittima e affettuosa esposizione secondo le Scritture stesse, senza pericolo e senza bestemmia". (ibid. 4, 33, 8).

È su quest'ultimo punto che occorre concentrare l'attenzione. La regola (canone) della fede è colui che interpreta correttamente le Scritture (ibid. 1, 9, 4), perché coincide con esse in quanto le Scritture stesse spiegano la regola della fede (ibid. 2, 27, 2) e la regola della fede può essere dispiegata con le Scritture, come fa sant'Ireneo nel suo trattato Dimostrazione (Epideixis) della predicazione apostolica.

Questa compenetrazione tra la regola della fede e le Scritture spiega bene altri aspetti. In primo luogo, ciascuna delle Scritture viene interpretata correttamente attraverso le altre Scritture. In secondo luogo, nel corso del tempo, la parola "regola/canone", si applica innanzitutto al canone della Scrittura, che è anche la regola della fede.

Professore di Nuovo Testamento ed Ermeneutica biblica, Università di Navarra.