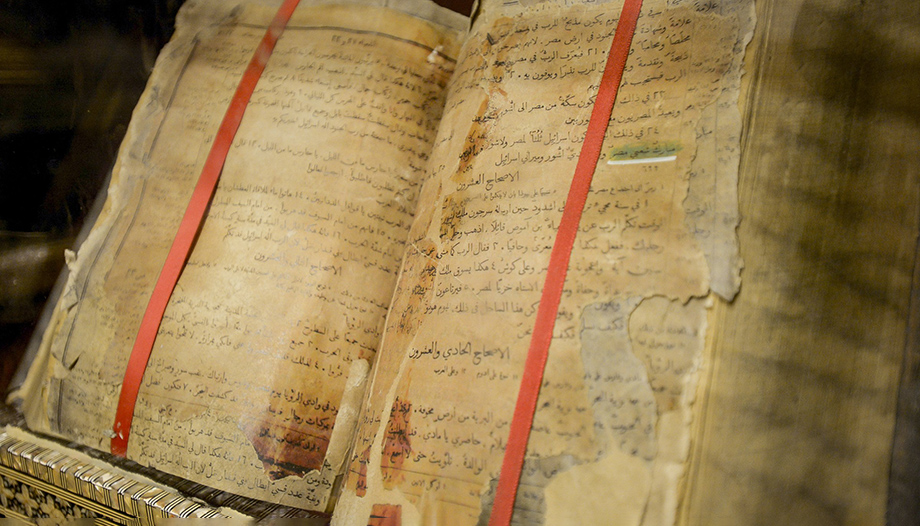

Le christianisme, bien qu'il soit né avec un livre dans son berceau - l'image vient de Luther pour qui la Bible était la mangeoire où Jésus était couché - n'est pas une religion. livre religion mais une religion de tradition et d'écritures. Il en allait de même pour le judaïsme, surtout avant la destruction du Temple. Cette remarque est claire lorsque l'on parle de religions comparées. (M. Finkelberg & G. Stroumsa, Homère, la Bible et au-delà : les canons littéraires et religieux dans le monde antique)..

Cependant, une succession de facteurs, plus pratiques que théoriques, ont conduit à une certaine confusion. Les théoriciens de la mémoire collective (J. Assmann) soulignent que 120 ans après un événement fondateur, la mémoire communicative d'une communauté s'incarne dans une mémoire culturelle, où les artefacts culturels créent une cohésion entre le passé et le présent.

Toutefois, les communautés religieuses ou culturelles qui survivent dans le temps se caractérisent par la priorité donnée à la connectivité textuelle sur la connectivité rituelle.

C'est plus ou moins ce qui s'est passé au début du troisième siècle dans l'Église, lorsque la théologie était conçue comme un commentaire de l'Écriture. Plus tard, avec l'émergence de l'islam, religion du livre dès son origine, et le développement du judaïsme comme religion sans Temple, l'idée de religions de la révélation a été assimilée aux religions du livre : le christianisme, religion de la révélation, a ainsi été placé à une place qui n'était pas la sienne : une religion du livre.

Troisièmement, Luther et les pères de la Réforme, en réduisant l'idée de tradition à une simple coutume ecclésiastique (consuetudines ecclesiae)a rejeté le principe de la Tradition au profit de la Sola Scriptura.

Enfin, le siècle des Lumières, avec sa méfiance à l'égard de la tradition, n'a accepté qu'une interprétation de l'Écriture qui était aussi et surtout critique à l'égard de la tradition.

Dans les communautés de la Réforme, la succession de ces facteurs a souvent conduit à une double interprétation de l'Écriture : soit le message se dissout dans la laïcité proposée par les critiques, soit on se passe des critiques et le message aboutit au fondamentalisme.

La tradition dans l'Église catholique

Dans l'Église catholique, en revanche, l'approche était différente. Depuis Trente, elle se réfère à la traditions apostoliques -celles des temps apostoliques, et non les coutumes de l'Église- comme inspirées (dictée) par l'Esprit Saint, puis transmis à l'Église. C'est pourquoi l'Église a reçu et vénéré avec la même affection et la même révérence (pari pietatis affectu ac reverentia) tant dans les livres saints que dans les autres traditions.

Plus tard, le Concile Vatican II a quelque peu clarifié la relation entre l'Écriture et la Tradition. Il a d'abord affirmé que les apôtres ont transmis la parole de Dieu par l'Écriture et les traditions - la Tradition est ainsi conçue comme constitutive, et non simplement interprétative, comme c'est le cas dans les confessions protestantes - mais il a aussi souligné que, par l'inspiration, l'Écriture a transmis la parole de Dieu en étant parole (locutio) de Dieu.

La tradition, quant à elle, n'est qu'un transmetteur de la parole de Dieu (cf. Dei Verbum 9). Il l'a également proposé sous un autre angle : "L'Église a toujours vénéré les Saintes Écritures comme le Corps du Seigneur lui-même [...]. Elle les a toujours considérées et les considère encore, avec la Sainte Tradition (una cum Sacra Traditione), comme règle suprême de leur foi, car, inspirés par Dieu et écrits une fois pour toutes, ils communiquent immuablement la parole de Dieu lui-même". (Dei Verbum 21).

Il ne faut pas perdre de vue ici que le sujet des sentences est l'Écriture Sainte. Mais dans l'Église, l'Écriture a toujours été accompagnée et protégée par la Tradition. Cet aspect a été repris, au moins en partie, par les penseurs protestants qui, dans le dialogue œcuménique, utilisent l'expression Sola Scriptura numquam solaLe principe de Sola Scriptura Dans la logique protestante, il s'agit de la valeur de l'Écriture, et non de sa réalité historique, qui est bien sûr la valeur de l'Écriture. nunquam sola. On peut donc dire que les positions catholique et protestante se sont rapprochées. Cependant, le cœur de la question reste la relation intrinsèque entre l'Écriture et les traditions au sein de la Tradition apostolique, c'est-à-dire celle qui a été transmise par les apôtres à leurs successeurs et qui est toujours vivante dans l'Église.

Tradition apostolique

Il a été noté à plusieurs reprises que Jésus-Christ n'a pas envoyé les apôtres pour écrire, mais pour prêcher.

Il est certain que les apôtres, comme Jésus-Christ avant eux, se sont servis de l'Ancien Testament, c'est-à-dire des Écritures d'Israël. Ils comprenaient ces textes comme l'expression des promesses de Dieu - et dans ce sens également comme une prophétie ou une proclamation - qui s'étaient accomplies en Jésus-Christ. Ils ont également exprimé l'instruction (torah) de Dieu à son peuple, ainsi que l'alliance (disposition, testament) que Jésus accomplit.

Les textes du Nouveau Testament, quant à eux, ne sont pas une continuation ou une imitation des textes d'Israël. Aucun d'entre eux ne se présente non plus comme un condensé de la nouvelle alliance. Ils sont tous nés comme des expressions partielles - et, dans certains cas, circonstancielles - de l'Évangile prêché par les apôtres.

En tout cas, dans la génération qui a suivi celle des apôtres - tout comme auparavant chez saint Paul, lorsqu'il faisait la distinction entre le commandement du Seigneur et le sien propre (1 Co 7,10-12) - le principe d'autorité se trouvait dans les paroles du Seigneur, puis dans les paroles des apôtres et dans les paroles de l'Écriture. On peut le constater chez les pères apostoliques, Clément, Ignace d'Antioche, Polycarpe, etc., qui mentionnent indifféremment, comme argument d'autorité, les paroles de Jésus, des apôtres ou des Écritures.

Cependant, la forme textuelle de ces paroles ne coïncide pratiquement jamais avec ce que nous avons conservé dans les textes canoniques : les textes fonctionnaient davantage comme un aide-mémoire pour la proclamation orale que comme des textes sacrés.

Un changement d'attitude est observé dans les dernières décennies du deuxième siècle. Deux facteurs contribuent à ce changement.

D'une part, le christianisme entre en contact et s'oppose à des visions intellectuelles développées, en particulier au platonisme moyen - un platonisme imprégné de stoïcisme moral - et à l'Église catholique. gnose du deuxième siècle, qui proposait le salut par la connaissance. Certains enseignants gnostiques ont vu dans le christianisme - l'expression est née avec Ignace d'Antioche - une religion qui pouvait être cohérente avec leur vision du monde. Basilide, au début du deuxième siècle, a peut-être été le premier à considérer les écrits du Nouveau Testament comme des textes fondamentaux pour son enseignement gnostique. D'autres, comme Valentinus et Ptolémée, dès la seconde moitié du deuxième siècle, ont interprété avec acuité les Écritures, qu'ils ont mises en accord avec leur système.

Saint Justin, contemporain et peut-être collègue de Valentinus, soulignait déjà que les enseignements de ces maîtres dissolvaient le christianisme dans le gnosticisme et que, par conséquent, leurs auteurs étaient des hérétiques - c'est Justin qui a inventé le mot avec le sens de déviation, puisqu'auparavant il ne signifiait qu'école ou faction -, sans toutefois proposer de raisons profondes. D'autre part, à la fin du deuxième siècle, l'idée d'une tradition orale fiable s'est déjà affaiblie : il n'y a plus de disciples des disciples des disciples des apôtres, à l'exception peut-être de saint Irénée. Lorsque cela se produit dans une communauté culturelle ou religieuse, comme on l'a noté, les communautés établissent des artefacts qui préservent une certaine mémoire culturelle ou religieuse, et l'artefact de connectivité par excellence est l'écriture.

La grande Église, regardant de travers les hérétiques gnostiques, a pris trois décisions qui, ensemble, ont préservé son identité. Benoît XVI (cf. Discours à la rencontre œcuménique, 19.08.2005) y a fait référence plus d'une fois : premièrement, établir le canon, où l'Ancien et le Nouveau Testament forment une seule Écriture ; deuxièmement, formuler l'idée de la succession apostolique, qui prend la place du témoignage ; enfin, proposer une nouvelle rédaction de l'Écriture. "la règle de foi comme critère d'interprétation des Écritures.

L'importance de saint Irénée

Bien que cette formulation se retrouve chez de nombreux théologiens de l'époque - Clément d'Alexandrie, Origène, Hippolyte, Tertullien - à la veille du 1900ème anniversaire de sa naissance, il est presque obligatoire de se tourner vers Saint Irénée pour découvrir la modernité de sa pensée.

Son œuvre la plus importante, Démystification et réfutation de la prétendue mais fausse gnoseplus connu sous le nom de Contre les hérésies, tient compte de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Après quelques préfaces, il commence comme suit : "L'Église, répandue dans l'univers jusqu'aux extrémités de la terre, a reçu des Apôtres et de leurs disciples la foi en un seul Dieu le Père, Souverain universel, qui a fait... et en un seul Jésus-Christ, Fils de Dieu, incarné pour notre salut, et en l'Esprit Saint, qui, par les Prophètes...".. Saint Irénée fait suivre le texte d'une formule qu'il appelle ailleurs la "règle [canon, en grec] de la foi [ou de la vérité]". Cette règle de foi n'a pas de forme fixe, puisque, transmise par les apôtres, elle est toujours transmise oralement au moment du baptême ou dans les catéchèses baptismales. Elle se réfère toujours à la confession des trois personnes divines et à l'œuvre de chacune d'elles.

Il est reconnaissable dans toute l'Église, qui Les églises de Germanie ne croient pas différemment et ne transmettent pas d'autre doctrine que celle prêchée par les églises d'Ibérie". Les Églises de Germanie ne croient pas différemment et ne transmettent pas d'autre doctrine que celle prêchée par les Églises d'Ibérie". (ibid. 1, 10, 2). Par conséquent, comme la Tradition apostolique, elle est publique : "est présent dans chaque Église pour être perçu par ceux qui veulent vraiment le voir". (ibid. 3, 2, 3), contrairement au gnostique, qui est secret et réservé aux initiés.

En outre, la règle pourrait être suffisante, puisqu'elle "De nombreux peuples barbares donnent leur assentiment à cette ordination et croient au Christ, sans papier ni encre [...], conservant soigneusement l'ancienne Tradition, croyant en un seul Dieu. [suit une autre confession trinitaire, expression de la règle de foi]" (ibid. 3, 4, 1-2).

Pourtant, l'Église dispose d'un recueil d'Écritures : "La vraie gnose est la doctrine des Apôtres, l'ancienne structure de l'Église dans le monde entier, et ce qui est typique du Corps du Christ, formé par la succession des évêques, à qui l'Église a donné son propre nom. [les Apôtres] confiées aux églises de chaque lieu. Ainsi nous parvient sans fiction la garde des Ecritures dans leur intégralité, sans rien enlever ni ajouter, leur lecture sans fraude, leur exposé légitime et affectueux selon les Ecritures elles-mêmes, sans danger et sans blasphème". (ibid. 4, 33, 8).

C'est sur ce dernier point que l'attention doit se porter. La règle (canon) de la foi est celui qui interprète correctement les Ecritures (ibid. 1, 9, 4), car elle coïncide avec elles puisque les Ecritures elles-mêmes expliquent la règle de la foi (ibid. 2, 27, 2) et que la règle de la foi peut se déployer avec les Ecritures, comme le fait saint Irénée dans son traité Démonstration (Epideixis) de la prédication apostolique.

Cette interpénétration entre la règle de foi et les Écritures explique bien d'autres aspects. Premièrement, chacune des Écritures est correctement interprétée à travers les autres Écritures. Deuxièmement, au fil du temps, le mot "règle/canon", s'applique tout d'abord au canon de l'Écriture, qui est aussi la règle de la foi.

Professeur de Nouveau Testament et d'herméneutique biblique, Université de Navarre.